オスグッドの痛みでお悩みの方へ【オスグッドの発生メカニズムと改善体操】坂井市春江町の整体師が解説

こんにちは(^^)

ひまわりの五十嵐です。(ひまわり整骨院のご紹介)

小学生~高校生のスポーツマンに特に多い疾患であるオスグッド病。「成長痛だからあまり無理をしないでしばらく練習を休みなさい。」と言われた方も多いはず。しかしオスグッド病はちゃんと治療をすれば比較的短期間で治ります。

今回は症例報告と改善体操について。

オスグッド病でお悩みの方の参考になれば幸いです。

【患者さま】

10代 女性

【症状】

来院1週間前に授業でバスケをしていて競技中に左ひざに痛みを感じる。その日、部活に参加するが膝が痛くて走ることができないため、途中で帰宅。翌日、整形外科を受診しレントゲンの結果、「オスグッド病」と診断を受ける。シップを処方され、様子を見ながら練習に参加するもやはり膝に痛みがあるので走ることができない。

痛み発生から1週間後に当院に来院されました。

【オスグッド病とは】

サッカーやバスケットボールなどのスポーツをする小学生、中学生や高校生に多く見られる、膝の脛骨が出っ張って痛むという骨軟骨炎である。by wiki

【来院時の状態】

歩く、立つなどの日常生活動作には支障はないが、走る・踏ん張るなど膝に負荷をかけると痛みを感じる。

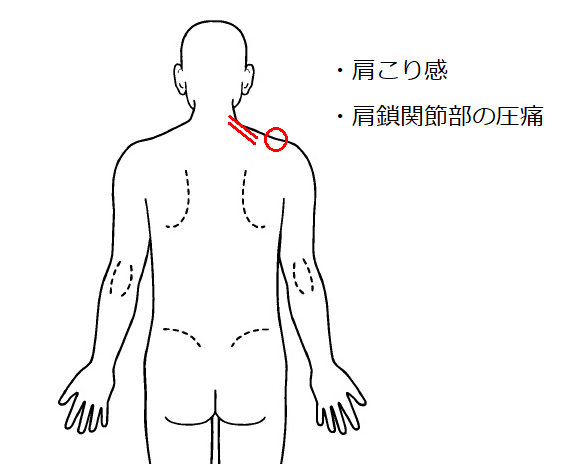

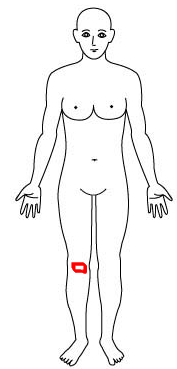

【痛みの部位】

走るなどの負荷をかけると写真の赤〇の部位に非常に強い痛みを訴えます。強く押すと赤〇部分に強い圧痛。

走るなどの負荷をかけると写真の赤〇の部位に非常に強い痛みを訴えます。強く押すと赤〇部分に強い圧痛。

【検査での異常】

・左の骨盤の締まり

・右の骨盤の緩み

【当院での施術内容】

・左の骨盤の整復処置

・右の骨盤の整復処置

・アイシング指導

次回は2日後に来てもらい、骨盤の状態を確認し、安定していれば運動を許可することを伝えました。

【次回来院時までの注意点】

・走らない

・階段を駆け足で降りない

・イスに腰を下ろすときはやさしく

初回施術時に骨盤の異常は改善したのであとは2日間は骨盤が元に戻らないように日常で気を付けることをアドバイスします。

【経過】

2回目の来院時に骨盤が安定しているため当日の運動を許可する。次の日、親御さんから「練習の終りかけの時に少し痛みを感じた程度で問題なく練習はできました。」とメールをいただきました(^^)

オスグッド病は成長痛ではない!?

スポーツをしている男の子で、すねの部分に痛みがあり、病院で診てもらうとほとんどの方がオスグッド病」と診断され、「成長痛だから痛みがひくまではスポーツを休むように」と言われます。

ですがスポーツをしている子の全員がオスグッド病になるわけではありません。

痛みが出る子もいれば出ない子もいます。

この違いって何なのでしょうか?

オスグッド病の発症メカニズム

オスグッド病の痛みは当院の臨床経験上、多くの場合が「骨盤の異常が原因」で起こる痛みです。

骨盤の異常には大きく分けて2種類。

「骨盤のゆるみ」

「骨盤のしまり」

です。

オスグッドの場合は、「骨盤のしまりすぎ」が原因ですので、オスグッド病の痛みを除去するためにはまずは「骨盤を正常にする必要」があります。

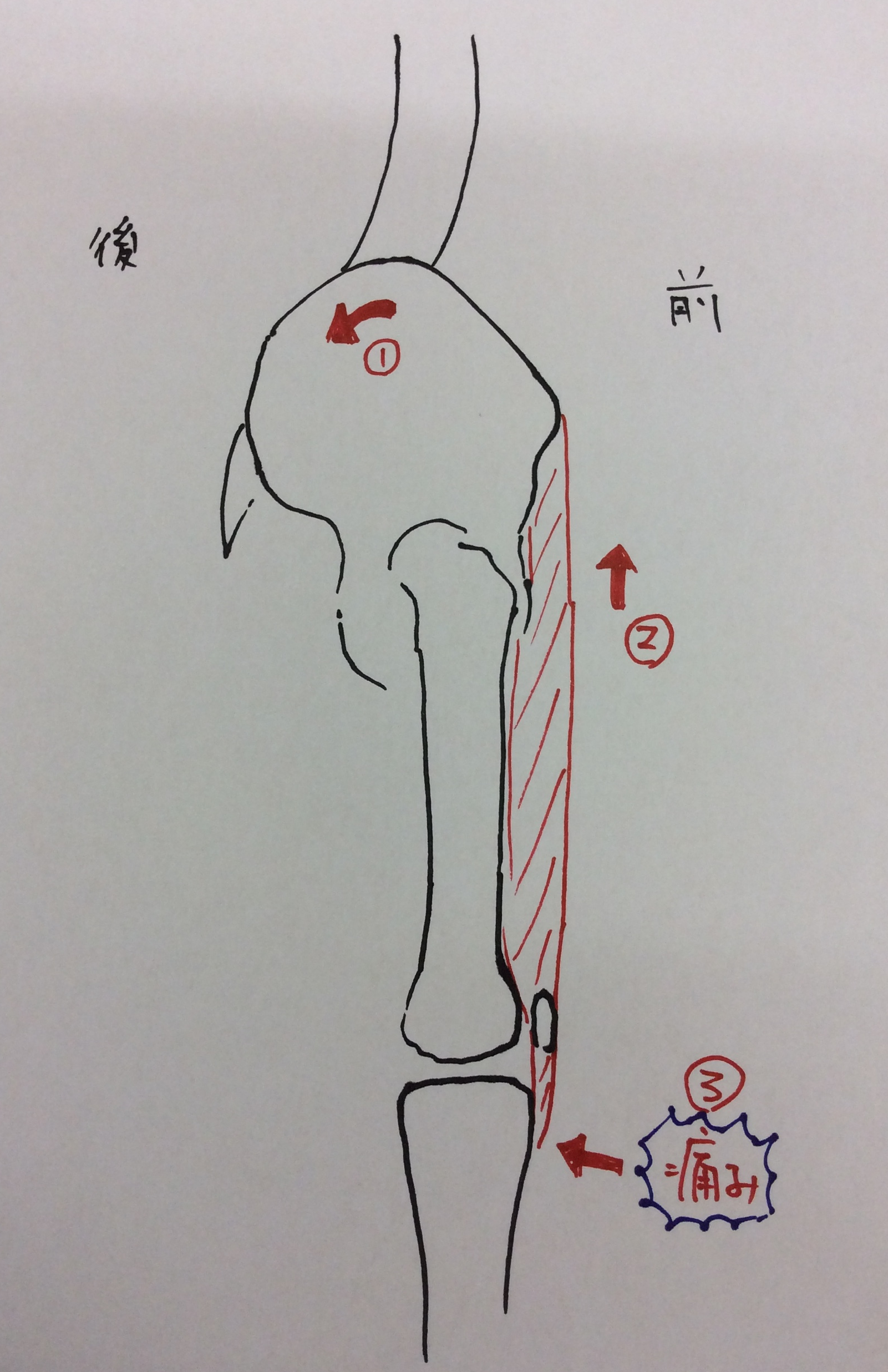

骨盤の異常でオスグッド病を発生させるメカニズムは

1・骨盤が後方に回転

2・太ももの前の筋肉が上に引っ張られる

3・太ももの筋肉の付着部であるすねの部分の骨を引っ張られることで炎症が起こり、炎症が強くなってくると痛みが発生

施術は骨盤の後方回転を取ることから始めなければいけません。

施術は骨盤の後方回転を取ることから始めなければいけません。

骨盤を安定させて、あとはアイシングで痛みの部位の炎症を抑えていけばオスグッドの痛みは比較的早期に改善していきます。

オスグッド病改善体操

今回ご紹介している方法は筋肉を利用して骨盤を安定させる方法ですのでオスグッドでお悩みの方は参考にしてみてください。

1・痛みのある方の足を後ろに引きます。

2・かかとを少し持ち上げます

3・その状態からかかとを軽くストンと下ろします

これを数回繰り返します。あとは膝と腰にアイシングをします。

これを数回繰り返します。あとは膝と腰にアイシングをします。

軽度~中度の痛みならばこの体操で十分痛みが取れていきますのでぜひお試しください。

※かかとを下ろすときはやさしく下ろすようにしましょう。

上記の方法で痛みが改善しない方や痛みが長く続いている方は本格的な骨盤の処置が必要になりますので一度ご相談ください。

オスグッド病に効果的なストレッチ法

オスグッド病に効果的なストレッチ法を紹介していますので、参考にされてください。

最後に

オスグッド病で病院に行けば、「成長痛なので練習をしばらく休みなさい」多くの方はこう言われるはずです。泣く泣く練習を休む子も多いと思いますが、休んでも解決しないんですよね。確かに膝に負荷をかけないので痛みは少し和らぐかもしれませんが根本的なところを改善していないのでしばらく休んでも練習を再開すればまた痛くなるの繰り返しです。痛みがなかなか改善しない方はぜひ上記の体操+アイシングを実践してみてください。

今回の記事が少しでもオスグッド病に悩んでいる方の参考になれば幸いです。